適応障害とは?

適応障害は、人生のターニングポイントや新しい環境への移行期に起こりやすい心の病気のひとつです。

たとえば、新しい職場や学校への入学、引っ越し、結婚や離婚など、これまでとは異なる状況に身を置いた時、急激な変化に心身が対応しきれず、

気分がひどく落ち込んだり、理由もなく不安になったりといった症状が現れます。これらの精神的な不調は、普段の生活リズムに支障をきたし、朝起きるのがつらい、外出が困難になる、登校や出勤ができなくなる、といった行動面の問題にも発展することが少なくありません。

背景としては、ストレスの原因となる出来事がはっきりしている場合が多いのが特徴です。

そのため、ストレスの根本的な要因を見つけて取り除いたり、周囲のサポートを受けることで症状の悪化を食い止めやすいという側面もあります。

また、気持ちを言葉で表現したり、医療機関に相談することも大切です。適応障害は誰にでも起こりうる身近な疾患であり、大きな変化が控えている時や新しい環境に飛び込むタイミングでは、意識的に心身のケアに努めることが予防にもつながります。

適応障害を発症する原因

適応障害とは、私たちが日常生活で直面する出来事や環境の大きな変化によって、心と体に過剰なストレス反応が現れる精神的な疾患です。

職場での過酷な業務や人間関係のもつれ、家庭内の葛藤など、さまざまなストレス要因が複雑に絡み合って発症します。

慢性的なストレスが続くと、私たちの心は徐々に追い込まれ、通常であればうまく適応できるはずの状況にも対応しきれなくなり、やがて適応障害となることがあるのです。

そのため、日々のストレスサインに目を向け、無理をせず早めに対処する姿勢がとても重要です。ここでは、適応障害を引き起こす代表的な要因について詳しく考察します。

環境の急激な変化

就職や転勤、結婚、離婚、新たな住居への引越しなど、人生において突然訪れる大きな変化は、たとえ本人が望んだものであっても、大きなプレッシャーにつながることがあります。

また、進学や卒業など年齢や時期に応じた節目も、心理的な負荷を急激に高める要因です。これらの変化に心がうまく適応できない場合、不眠や無気力、焦燥感など、適応障害特有の症状が現れやすくなります。

人間関係の問題

他者との関係性は、幸せにもストレスにもなり得るものです。会社でのパワハラや意見の対立、学校でのいじめや孤立、家庭内での不和といった人間関係のトラブルは特に精神的な影響が大きいです。

長期化すると、心の傷が深まり、自己否定感や孤独感が強くなり、心の回復力が低下します。周囲とのコミュニケーション方法を見直し、助けを求める勇気を持つことが症状の悪化防止につながります。

生活の不安定さ

経済的な困窮や職場・住居の不安定、健康上の悩みなど、生活の土台が揺らぐと、想像以上のストレスにさらされます。

収入が不安定であったり、持病の悪化に悩まされたりすると、将来への見通しが持てなくなり、不安や絶望感を強めがちです。生活基盤を整えるための相談窓口へのアクセスや、先の見通しをつける行動が、心の安定につながっていきます。

適応障害の発症を防ぐためには、心身の小さな変化を見逃さず、自分に合ったストレスマネジメントを身につけていくことが大切です。

時には周囲の力を借りつつ、無理なく現状を見つめ直すことで、より健やかな毎日を送る第一歩となるでしょう。

適応障害の症状

適応障害では、いくつかの代表的な症状のタイプが見られます。

- 不安症状タイプ

- うつ症状タイプ

- 問題行動タイプ

- 身体症状タイプ

それぞれのタイプの詳細を確認していきます。

不安が強く出るタイプでは、日常的に落ち着かない気持ちや過剰な緊張に悩まされたり、動悸や吐き気といった体の反応も見られます。

神経が敏感になって細かいことにも過敏に反応したり、不安によるイライラや恐怖感が強く出ることも多いです。

気分の落ち込みに関連するタイプは、何に対してもやる気が出ず、憂うつで無気力な毎日を送るようになります。

生きる意味を見失ってしまったり、希望が持てず、心のエネルギーが低下した状態が続くのが特徴です。

行動に大きな変化が現れるタイプでは、普段は温厚な人でも怒りっぽくなったり、対人トラブルが増えたりします。

これが進むと、無断で会社を休んだり、リスクの高い行為(たとえば危険な運転や家庭のトラブルによる離婚)に走る場合もあります。

身体に出る症状が中心となるタイプも無視できません。たとえば、睡眠が浅くなったり慢性的な披露感・頭痛・腹痛など、さまざまな体調不良が続くことが多いです。

こうした症状は、身体的な病気との区別がつきにくい場合も少なくありません。

これらのタイプごとに、医師や専門家による治療方針が異なるため、自身の症状をよく観察し、必要に応じて早めに相談することが大切です。

適応障害の理解を深めることで、より適切なサポートや対応を受けやすくなります。

適応障害の治療方法

適応障害へのアプローチは、その人の生活環境や症状の現れ方によって柔軟に選択されます。

主な対処法には、生活環境の見直し、薬物による症状緩和、そして心理面へのアプローチといった3つが存在します。ここでは、それぞれの治療法について解説していきます。

環境調整

適応障害を疑った際に重要なのは、日々を取り巻く環境を整えることです。適応障害は、多くの場合、突発的なストレスや持続的な負担が引き金となって発症します。

そのため、仕事の内容や勤務体系、あるいは家庭内での役割や人間関係など、ストレス要因となっている部分を洗い出し、必要に応じて配置転換や業務の調整、家庭内のサポート体制の強化といった環境改善策を講じます。

また、学校や地域社会での過剰な期待やプレッシャーが症状に影響している場合、本人だけでなく周囲の理解や協力を得ることも大切です。

こうしたサポートが症状の悪化を防ぎ、自然な形で社会に適応できる土壌を作ります。多くの場合、環境調整は他の治療法と並行して検討され、再発防止にも役立ちます。

薬物療法

症状が強いケースや、短期間での緩和が求められる場合には、薬剤による治療も行われます。

代表的なものは、気分の落ち込みや不安を和らげる抗うつ薬、抗不安薬で、ストレスへの生理的反応をコントロールしやすくなります。

ただし、薬の使い方には慎重な配慮が欠かせません。副作用や依存のリスク、あるいは長期間の服用による影響も考慮し、必ず医療機関で指示された方法に従うことが求められます。

また、薬だけで根本的な問題解決は難しいため、環境への働きかけや心理療法との併用によって、より良い治療効果が期待されます。

精神療法

適応障害の治療で中心となるのは、本人の考え方やストレスへの反応を見つめ直すための心理的なサポートです。

認知行動療法(CBT)は、自身の思考パターンを見つめ直し、現実的な対処スキルを身につけるために有用です。

また、カウンセリングや対話を通じて、自分の感情や悩みを整理し、徐々に心理的な柔軟性や自己効力感を回復することが目指されます。

人によっては、家族や職場の同僚など、周囲を巻き込んだセッションも有効です。これにより、本人だけでなく支える人々にも障害への理解が浸透し、より良い回復環境が生まれます。治療の進み具合や本人の負担感に配慮しながら、専門家と相談し治療計画を立てていくことが望ましいでしょう。

このように、適応障害治療は多角的な視点で取り組まれるべきであり、本人の状況に適した方法を選択し、時に複数のアプローチを組み合わせて進めることが大切です。

適応障害の診断方法

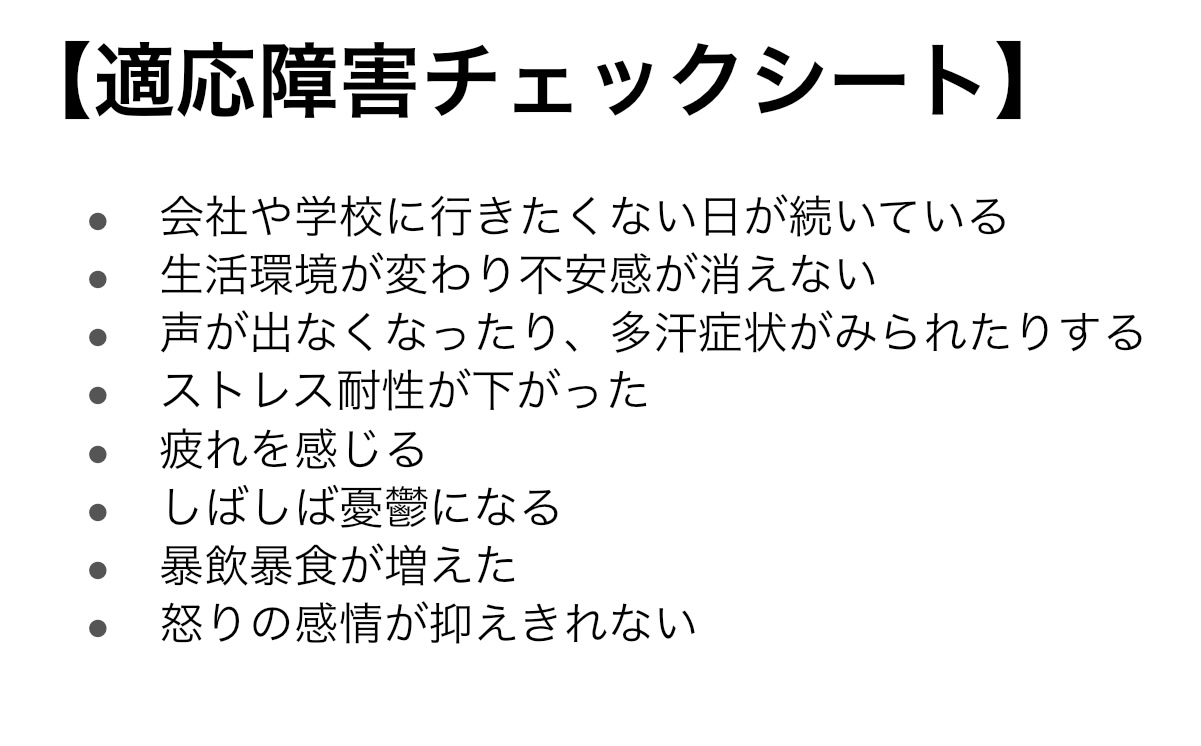

新しい環境や出来事にうまくなじめず、心に不調を感じることがあれば、自己チェックを試してみましょう。チェックリストの項目に心当たりが複数ある場合は、適応障害のリスクがあるかもしれません。

その際はできるだけ早く専門の医療機関にご相談ください。早期に対策を講じることで、症状悪化を防ぎ、よりスムーズな回復につながるでしょう。自分の状態を早めに把握し、必要なサポートを受けることが大切です。