パニック障害とは

突然襲ってくる強い不安や身体の異常な反応によって、普段通りの生活が困難になることがある疾患を「パニック障害」と呼びます。

これは心身にストレスが蓄積されている場合や、特にきっかけもなく発作として現れることが特徴です。

症状としては、動悸やめまい、過呼吸、手足のふるえなどが代表的で、これらは命に関わるものではありませんが、突然の発症によって本人にとって強い恐怖や不安が生じます。

こうした体験を繰り返すと、「また発作が起こるのでは」と日常生活に支障をきたしやすくなり、外出や人混みを避けるなど、行動範囲が狭くなる方も多いです。

パニック障害は100人に1〜2人以上が発症するとされ、決して珍しいものではありません。

もし心当たりのある症状を感じた際は、なるべくひとりで悩まず、当院にご相談いただくことをおすすめします。

一人ひとりの症状や状況に合わせて、安心して治療へと進めるサポートを行っています。

パニック障害を発症する原因

パニック障害の発症には、心理的、遺伝的、環境的要因といったさまざまな要因が複雑に関係していると考えられています。

特定の一因だけでなく、これらが相互に影響し合うことで症状が現れるため、注意が必要です。以下に、それぞれの要因について詳しく説明します。

◯心理的要因

心の負担が大きくなることでパニック障害が引き起こされることがあります。たとえば、職場や家庭でのストレスが積み重なり、心身に大きな負荷がかかると、発症のリスクが高まります。

また、自己肯定感の低さや強い不安傾向が長期間続くと、それが引き金になることもあります。

特に完璧を求める傾向が強い人ほど、自分を追い込みやすく、心理的に不安定になりやすい傾向があります。

◯遺伝的要因

パニック障害は、遺伝的な体質とも関係があるとされています。家族にパニック障害や他の不安症状を持つ人がいる場合、発症のリスクがやや高くなる可能性があります。

これは、神経伝達物質の働きやストレスへの反応性といった、生まれつきの脳の性質に関係していると考えられています。

ただし、遺伝だけがすべての原因ではなく、環境や心理状態と組み合わさることで症状が現れるケースが多いです。

◯環境的要因

成長過程での体験や生活環境も、発症に深く関係します。たとえば、幼少期に不安定な家庭環境で育ったり、いじめや虐待などのトラウマを経験した人は、心の不安定さを抱えやすくなり、パニック障害を引き起こすきっかけになることがあります。

さらに、身近な人の死、病気、引っ越し、就職・転職といった急激な環境の変化も、心に大きな影響を与える可能性があります。

こうした出来事が重なることで、不安が強まり、パニック発作が生じることがあります。

パニック障害の3つの症状

パニック障害は、「パニック発作」「予期不安」「広場恐怖」といった3つの主な症状を特徴とする精神疾患です。

それぞれの症状には異なる性質があり、日常生活にさまざまな影響を与えることがあります。

それぞれの症状の特徴を紹介します。

パニック発作とは、突然、動悸が激しくなったり、息苦しさや身体の震えといった強い身体症状に見舞われ、強い不安や恐怖を感じる発作です。

発作の持続時間は比較的短く、数分から30分以内でおさまりますが本人にとっては非常に苦しい時間となります。

予期不安とは、パニック発作を繰り返し経験したことで、「また発作が起きるのではないか」という強い不安に常に悩まされる状態です。

発作自体が減少しても、この不安感は消えにくく、生活全般に影響を及ぼすことがあります。

広場恐怖症とは、人が多く集まる場所や、すぐに逃げ出せないと感じるような環境に対して強い恐怖を感じる症状です。

外出時に発作が起こることを恐れ、人混みや公共交通機関を避けるようになり、次第に1人での外出すら困難になるケースもあります。

このような恐怖が積み重なると、社会生活に大きな支障をきたすことになります。

このように、パニック障害は複数の症状が相互に影響し合いながら進行するため、症状に関する理解が重要です。

パニック障害の治療方法

パニック障害の治療では、「薬物療法」と「認知・行動療法」が主に行われます。

それぞれの治療法には異なる特徴があり、症状の改善と再発防止を目的に併用されることが多いです。

薬物療法

薬物治療は、パニック障害に対する一般的かつ効果的な手段のひとつです。

使用される薬には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やベンゾジアゼピン系の抗不安薬などがあります。

SSRIは比較的緩やかに作用し、長期的な服用により発作の頻度を安定的に抑える効果が期待されます。

一方、ベンゾジアゼピン系の薬は即効性があるため、急激な症状に対して短期間使用されることが一般的です。

治療を始める際には、医師との相談のもとで適切な薬と用量を決め、経過を見ながら調整していくことが重要です。

認知行動療法(CBT)

心理面からの治療としては、認知行動療法(CBT)がよく用いられます。

この療法では、患者が持つ不安や恐怖を引き起こす考え方に気づき、それをより現実的で前向きなものに変えていくことを目指します。

たとえば、呼吸法や筋弛緩法などのリラクゼーション技術を学び、発作時の身体的反応を自分でコントロールできるようにします。

また、あえて不安を感じる状況に少しずつ身を置き、慣れていく「曝露療法」も行われます。

こうした取り組みにより、発作への恐怖心が徐々に軽減され、日常生活に自信を持てるようになることが期待されます。

パニック障害の診断方法

パニック障害は、セルフケアではなかなか症状をコントロールしきれない疾患です。

突然の発作や不安感に襲われた際は、早い段階で専門の医師に相談することが回復への第一歩となります。

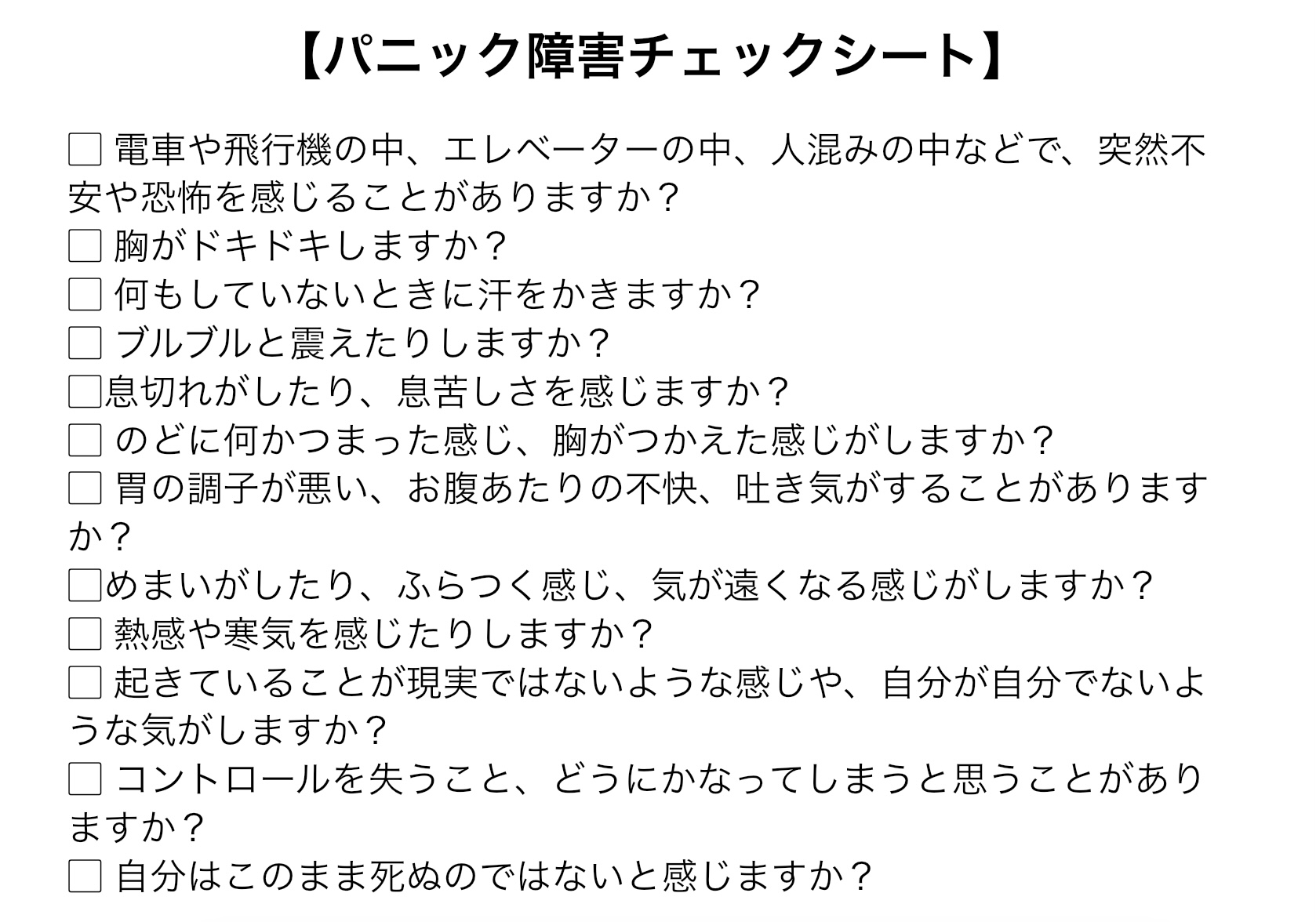

ご自身の体や心に異変を感じたときは、以下のチェックリストを使って現在の状態を確認しましょう。

もし複数の項目に心当たりがある場合、パニック障害が疑われるため、迷わず当院への受診をすめします。ひとりで抱え込まず、適切なサポートを受けてください。