社交不安障害とは?

人前で話すことや、目上の人と接する場面で強い不安や緊張を感じる場合、これは「社交不安障害」という心の病が関係しているかもしれません。

日本語で「あがり症」とも呼ばれるこの状態は、多くの人が経験する一般的な緊張とは異なり、心と体にさまざまな影響を及ぼします。たとえば、人に見られていると感じた瞬間に手汗が出たり、胸がドキドキして呼吸が浅くなったりすることがあります。

また、過度な緊張のせいで、会話がうまくできなくなったり、重要な場面を避けるようになったりするケースも少なくありません。

社交不安障害は、単なる性格の問題と誤解されやすいですが、実は脳のストレス反応が強く出てしまうことで生じるものです。

仕事や学業、友人関係などの日常生活で生きづらさを感じ始めたら、それは自分の努力だけではなかなか解決できないサインかもしれません。

一人で悩まず、些細なことでも構いませんので、気になる症状があればお気軽に専門機関や当院までご相談ください。早期の相談が、あなた自身の安心につながります。

社交不安障害の種類

社交不安障害には「パフォーマンス限局型」と「全般型」という2つの型があり、それぞれ症状や発症のきっかけが異なります。

パフォーマンス限局型とは、限定的なシチュエーションで強い不安を覚えるタイプです。

たとえば、人前に立って発表をしたり、初対面の異性と会話する場面などで、極度の緊張や動悸、声の震えを感じてしまうことが特徴です。

これらの身体反応は、経験を重ねても克服しにくく、状況を避けようとする傾向を生む原因になります。

このような恐怖は、その人にとって「ここだけはダメだ」と感じる場面に絞られているため、普段の生活にはあまり支障が出ない場合もあります。

しかし、プレッシャーが高まるイベントが続くと、否応なくストレスを感じやすくなります。

全般型は、特定の場面に限らず、日常生活のさまざまな対人関係や社会的場面で持続的な不安がつきまとうタイプです。

たとえば、友人や家族とのちょっとした会話や、店員に注文を伝えるといった普通のやり取りですら緊張や不安に駆られることがあります。

こうした全般型の状態が進行すると、学校や職場への出勤、人付き合いそのものが大きな壁に感じられるようになり、不登校や引きこもり、社会との断絶など深刻な二次的問題にまで広がる可能性も否定できません。

また、再発や慢性化しやすい傾向があり、適切なサポートや治療を受けることが重要です。

このように、社交不安障害は一人ひとりの不安の現れ方によって大きく分けられ、対応の仕方や必要とされるサポートも異なります。その背景には、性格や過去の対人経験、環境的要因など多様な要素が関わっていることも忘れてはなりません。

社交不安障害を発症する原因

社交不安障害の発症には、さまざまな背景が複雑に関わっています。単に生まれ持った性質だけでなく、成長過程での経験や本人の心の持ち方など、いくつもの要素が重なり合いながら影響を及ぼしています。

ここでは、社交不安障害を引き起こす主な要因について、幅広い視点から考察します。

遺伝的要因と社交不安障害

近年の研究では、社交不安障害は遺伝性とも深く関係していることがわかってきました。親や近い親族が同じ症状を持つ場合、自分も同じ傾向を持つリスクが高まる傾向にあります。

しかし、遺伝だけですべてが決まるわけではありません。例えば、遺伝的な傾向があっても、本人の性格や育った環境によって発症が防がれることもあり、複合的な視点で理解することが重要です。

環境的要因が与える影響

生まれ育った家庭環境や学校、友人関係など、身の回りの環境が社交不安障害の形成に強く関わっていると言われています。

幼少期に親から過度な期待や厳しい叱責を受け続けたり、いじめなどの否定的な体験を積み重ねたりすることで、他者と接することへの恐怖感が根付くことがあります。

さらに、思春期のグループ活動やプレゼンテーションなど、社会的な場面での失敗体験が繰り返されると、「またうまくいかないのでは」という予期不安が強くなりやすいです。

特に現代社会ではSNSでの人間関係も影響しやすく、オンラインのやりとりでもプレッシャーを感じるケースが増えています。

心理的要因とその影響

自身への評価が厳しすぎたり、完璧を求める性格傾向が強いと、失敗や人の目に対する不安が高まりやすいと言われています。

また、他人の些細な反応や言葉にも強く反応してしまう「対人過敏」の傾向がある人は、徐々に日常的な社交場面自体が大きな負担となっていきます。

過去の失敗体験や恥ずかしい思い出が頭から離れず、それが「また同じことが起きるかもしれない」という不安感を何度も呼び起こしてしまうことが多いです。

このように、社交不安障害は多面的な要因が互いに絡み合って発症します。その背景や要素は一人ひとり異なるため、丁寧な観察と理解、そして適切なサポートが重要なのです。

社交不安障害が苦手意識を感じ抱やすいシーン

人前で自分の存在を意識される場面や、他人との関わりが求められる状況は、社交不安障害を抱える方にとって大きなストレス源となります。こうした方々が特に困難を感じやすいのは、以下のようなシチュエーションです。

・聴衆の前で自分の意見や考えを発表しなければならない場(例えば、会議や発表会でのプレゼン、学校での発表など)

・初対面の人やあまり親しくない人との会話を求められた時、またはグループディスカッションへの参加

・人目を意識しながらの食事やパーティーイベントなど、「見られている」ことが気になる状況

・業務における電話応対や、クレーム対応のように即座の対応や対話が必要になる場面

・恋愛に関するシチュエーション、例えば初めてのデートや告白など、特に親密な関係を築くための対話

・仲間や同僚の前でのスポーツ競技やチームプレーへの参加

こうした状況に置かれると、「失敗したらどうしよう」「変に思われないか」といった不安や緊張が高まりやすく、時にはその場を避けたくなることもあります。

社交不安障害は単なる恥ずかしがり屋というだけではなく、社会生活や仕事、学業にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、周囲の理解や適切なサポートが非常に重要です。

社交不安障害の主な症状

社交不安障害のある人は、苦手と感じる場面に直面すると、次のような身体的な反応が現れることがあります。

・心臓がドキドキする(動悸)

・呼吸がしづらくなる(息苦しさ)

・大量の汗をかく(多汗)

・声が震える

・顔が熱くなったり赤くなる(赤面)

社交不安障害の治療方法

社交不安障害の改善には複数の治療法が存在し、代表的なものとして「薬物療法」と「心理療法」が挙げられます。ここでは、各治療法の主な特徴について解説します。

薬物療法

社交不安障害の治療では、薬を用いた方法が効果的なケースも少なくありません。なかでも、脳の神経伝達物質に働きかける「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」は、不安や緊張を軽くするためによく処方されています。

過度な不安を和らげる目的で、場合によっては「ベンゾジアゼピン系薬剤」など即効性のある薬が短期間使われることもありますが、これには依存症のリスクが伴うため、用いる場合は専門医の厳重な管理が必要です。

薬物療法は、症状を抑える直接的な効果をもたらしますが、副作用が出ることもあるため、治療中は定期的な診察を受けるなど慎重な対応が求められます。

心理療法

一方、薬だけに頼らず、心の働きや行動のパターンそのものにアプローチするのが心理療法です。特に「認知行動療法(CBT)」は、社交不安障害の治療において世界的に高い効果が実証されています。

CBTでは、不安を引き起こす思い込みや習慣を見直すだけでなく、実践的な課題に取り組みながら少しずつ自信をつけていきます。

また、現実の社交場面を利用して段階的に恐怖を克服する「エクスポージャー法」も用いられています。

最近では、オンラインで受けられる認知行動療法や、グループでのセッションも一般的になっています。こうした心理療法は、薬物療法と併用すると相乗効果が得られる場合もあり、患者の状況や目標に応じた柔軟な選択が大切です。

社交不安障害の克服には、こうした治療法のなかから自分に合った方法を見つけ、専門家と二人三脚で進めていくことが重要です。家族や身近な人の理解を得ることで、治療の効果がより高まることもありますので、周囲のサポートも積極的に活用しましょう。

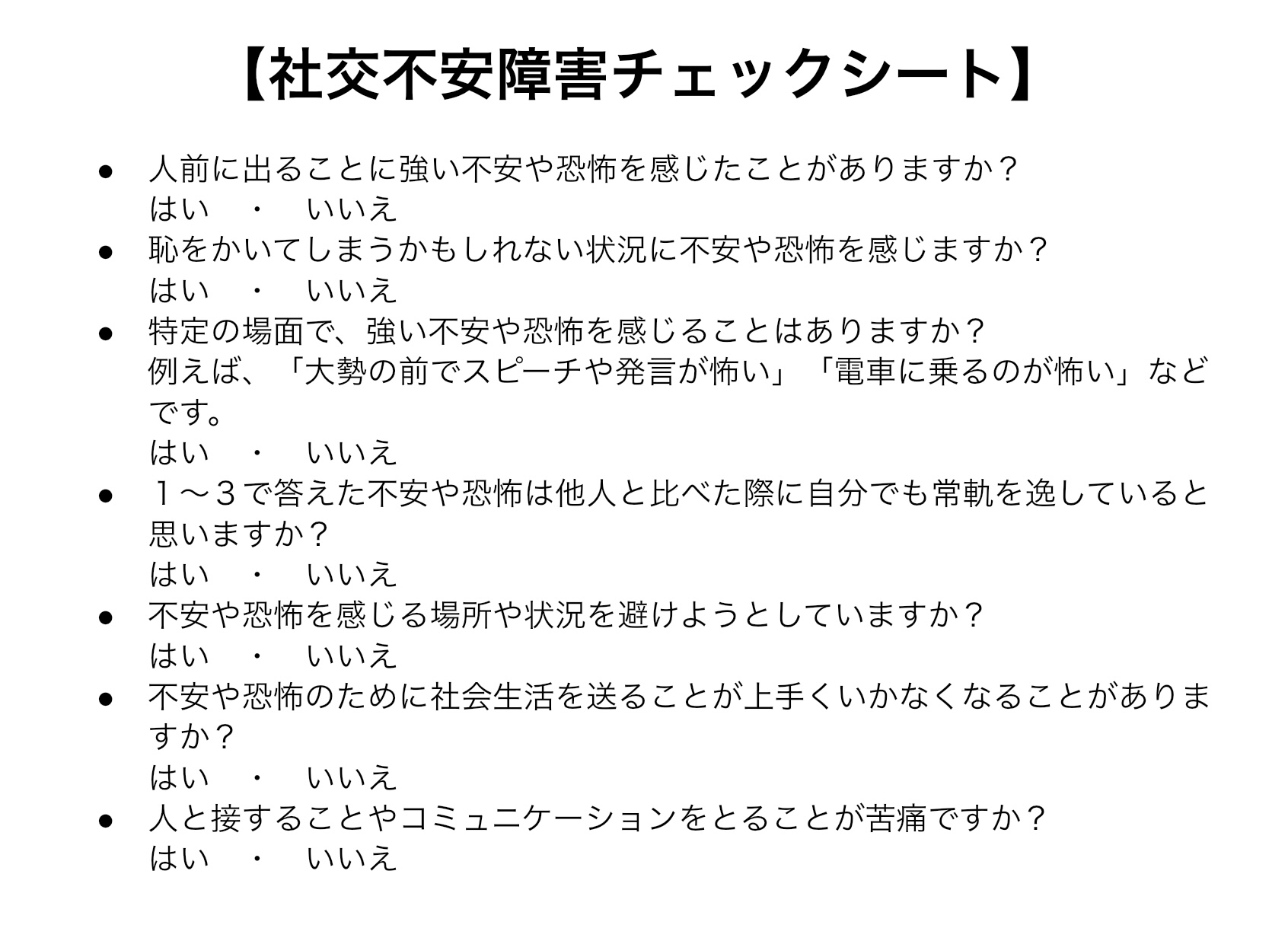

社交不安障害の診断方法

社交不安障害は、多くの方が「自分はただ内向的なだけ」と考えたり、症状に対して受診をためらったりして、治療に結びつかないまま日常を送ってしまいがちです。

しかし、放置していると対人関係での困難だけでなく、進路選択やキャリア、結婚生活など人生の様々な大切な場面で自分本来の力を十分に発揮できなくなるリスクが高まります。

もしも最近、人前に出るのが極端に怖い、緊張してうまく話せないといった悩みが強い方は、まずご自身の状態を客観的に知ることが大切です。

下記のチェックリストを活用して、該当する項目がいくつかあれば、ひとりで悩まずにお気軽に当院までご相談ください。社交不安障害は早期発見・早期治療が可能で、適切なサポートを受けることで今よりもっと充実した社会生活を取り戻すことが期待できます。一歩を踏み出す勇気が、未来を大きく変えるきっかけとなります。