寝れない

布団に入ってから何時間も経っているのに、なかなか眠れない。そんな経験をしたことがある方は少なくないでしょう。

このような入眠困難は、日々のストレスや不安、または乱れた生活習慣などが原因となって起こることがあります。場合によっては「睡眠障害」のサインかもしれません。

眠れないという問題は、夜だけにとどまらず、翌日にも悪影響を及ぼします。たとえば、授業中に集中力が続かず学習効率が下がってしまったり、仕事での注意力が散漫になってミスが増えたりと、日常生活の質が大きく低下する恐れがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、日頃から睡眠環境を整えることや、生活リズムを見直すことが大切です。

ただし、十分に気をつけているにもかかわらず改善が見られない場合には、専門医の診断を受けることをおすすめします。

当院では、睡眠に関するお悩みに対し、専門知識を持つ医師が丁寧に対応し、適切な治療やアドバイスをご提供しております。

ぐっすりと眠れる日々を取り戻すためにも、どうぞお気軽にご相談ください。

睡眠障害の主な症状

睡眠に関するトラブルが続いている場合、それは「睡眠障害」のサインかもしれません。

実際に、睡眠障害を抱える方には次のような症状が見られることがあります。

- 学校や職場で、日中どうしても眠気が取れず集中できない

- 目覚ましが鳴る前に目が覚めてしまい、その後眠れなくなる

- 家族やパートナーから「いびきをかいている」と言われるようになった

- 寝言を話していると周囲に指摘された

- 夜中に一度目が覚めると、なかなか再入眠できない

- 寝ている間に腕や脚がピクッと動いていると家族から教えられた

このような症状が当てはまる場合は、睡眠の質が低下している可能性があります。

毎日の眠りがしっかり取れているかどうか、一度振り返ってみることが大切です。

睡眠障害の種類

睡眠障害は、大きく分けて4つのタイプに分類されます。

それぞれに異なる特徴があり、症状に応じた対応が求められます。

■入眠障害

寝ようとして布団に入っても、なかなか眠りにつけない状態が続く場合は、入眠障害の可能性があります。

特に、考えごとやストレスなどが頭から離れず、布団に入ってから1時間以上経っても眠れない日が続く場合は注意が必要です。

■ 中途覚醒

夜中に何度も目が覚め、そのたびに再び眠りにつくのが難しいと感じている場合、中途覚醒が疑われます。

このタイプでは、睡眠が細切れになってしまい、朝になっても疲れが取れず、目覚めがすっきりしないことが多くなります。

■ 早朝覚醒

予定よりもかなり早い時間に目が覚めてしまい、それ以降眠れない…そんな状態が続く場合は早朝覚醒が考えられます。

アラームが鳴る前に目が覚めてしまうことで、必要な睡眠時間が十分に確保できず、日中のパフォーマンスにも影響が出ることがあります。

■ 熟眠障害

しっかり寝たはずなのに朝起きると疲れが残っていたり、日中に眠気を感じたりする場合は、熟眠障害かもしれません。

これは、睡眠時間は取れていても、眠りの質が十分でないことが原因です。

睡眠障害の治療方法

睡眠障害の改善には、主に「生活習慣の見直し」と「薬物治療」の2つのアプローチがあります。

まず大切なのは、日々の生活リズムを整えることです。毎日決まった時間に起きて、同じ時間に寝るよう意識することで、体内時計がリセットされ、自然な眠りにつながりやすくなります。

また、日中に軽い運動を取り入れる、夜遅くのカフェインやアルコールの摂取を避けるといった工夫も、睡眠の質を高めるために有効です。

それでもなお眠れない日が続くようであれば、医師と相談しながら薬による治療を検討することも選択肢のひとつです。

睡眠薬は、短期間の使用で不眠を一時的に和らげる手助けとなる場合があります。

人によって合う治療法は異なりますので、自己判断せず、専門医の意見を取り入れながら自分に合った対処法を見つけていくことが大切です。

睡眠障害の診断方法

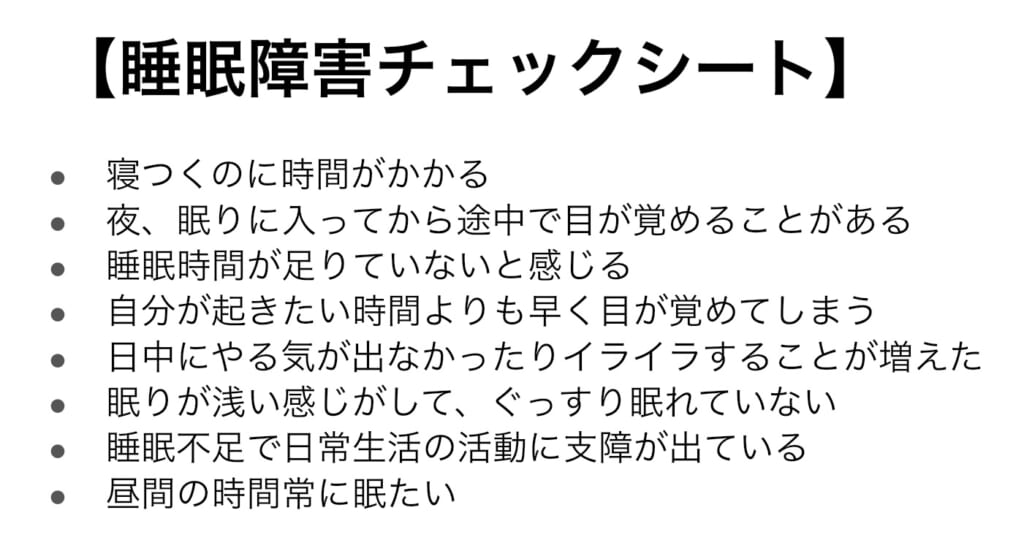

「なかなか寝つけない」「もしかして自分は睡眠障害かもしれない」ことにお悩みの方は、まず以下のチェックリストを使って、自分の睡眠状態を見直してみましょう。

いくつかの項目に心当たりがある場合は、睡眠に関する問題が隠れている可能性があります。

睡眠は、心と体の健康を支える土台です。だからこそ、不調を感じたまま放置せず、できるだけ早く専門の医療機関に相談することが大切です。

当院では、睡眠に関するお悩みを丁寧にお伺いし、患者さま一人ひとりに合った治療や改善方法をご提案しております。

眠りについて不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。